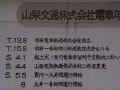

明治30年 山梨馬車鉄道が設立

大正13年8 甲府電車軌道株式会社設立

大正13年9 正式発足した甲府電気軌道は、当面馬車鉄道を継続する一方で電車軌道敷設をめざす。

大正15年 甲府−青柳(増穂町)間の軌道敷設免許が交付

昭和 3年7 釜無川架橋が認可

昭和 4年1 貢川において鍬入式が行われ、建設工事が始まる。

昭和 4年4 社名を山梨電気鉄道と改称

昭和 4年12 雨宮製の6両の電車が甲府に到着

昭和 5年2 青柳〜鰍沢の延長を申請

昭和 5年5 大井−貢川間が開業

昭和 5年6 大井−荊沢間開通

8 荊沢−青柳間開通

9 貢川−上石田間が開通

昭和7年 9 荒川橋−上石田開通

10 相生−荒川橋開通

12 甲府駅−相生開通

昭和13年5 峡西電力の斎藤仙助によって峡西電気鉄道が設立、6月山梨電鉄の譲渡が決定し峡西電気鉄道株式会社に社名変更

昭和20年 戦争下の運輸交通業者統制方針強化によって、峡西電鉄は甲府盆地内の自動車業統合体である山梨開発協会と統合、5月に山梨交通株式会社となった。

昭和20年7月 甲府空襲。バス部門が壊滅的打撃を受けた。電車は斎藤仙助専務によって難を逃れ、バス復興までの間、峡西〜甲府を結ぶ強力な足として飛躍的発展を見せる。

昭和34年8月 7号台風、9月の15号台風のために大きな被害を受ける。

昭和36年10月8日ついに電車路線廃止が申請

昭和37年6月30日 山交電車は廃止となる。

これはモハ8である。

これはモハ8である。現在利根川河川公園内に展示してある。

昭和37年の山交鉄道線廃止後、上田丸子電鉄(現在の上田交通)に引き取られ丸子線で使用された。

丸子線廃止後は江ノ電で使用された。

塗装は茶色と成っているが当時とは違うらしい。

右の写真は甲斐青柳駅での父の写真である。

モハ7の特徴がよくわかる。