富士川水運(船運)

山梨県の明治時代の地図である。

地図上の丸は主要な町を示している。

中央は甲府、今の県庁所在地。右側が葡萄の産地勝沼。そして下の白丸が鰍沢である。

なぜ鰍沢が?こんな単純な疑問からこの調査は始まった。

富士川には鰍沢、青柳、黒沢の三川岸があった。この川岸の中心は鰍沢であり、鰍沢は富士川舟運と起源を一つにし、舟運とともに発展した。

舟運を抜きにした鰍沢は考えられないのである。

開墾竣工を慶弔7年(1612年)とし中央線開通の明治44年(1911年)まで300年間が富士川舟運の歴史であり、その間が鰍沢の発展史であった。

慶長12年(1607)に徳川家康の命にて角倉了以により開削されて以来、明治末に身延線が開通するまで、甲斐と駿河を結ぶ重要な水運でした。

これを一般にたてながしと呼び、地元での対岸を結ぶ渡し船を横流しといった。

繁栄を極めた富士川舟運でしたが、明治44年の中央本線の開通により物資の輸送が鉄道へと移り、3百年の歴史を閉じました。また、昭和30年代前半までは、渡しの船頭さんがいたようですが、鉄骨の永久橋の完成や、道路事情の改善により、その姿も見られなくなりました。

富士川舟運の唯一の遺跡として鰍沢の町はずれに「富士川舟運碑」がある。

◆ 鰍沢の川岸の地理的位置

秩父・関東の連山に源を持つ笛吹川は、山梨八代町地方を潤し山梨県を東北より南西に流れ、八ヶ岳駒ヶ岳の諸山および赤石山山系に源を発した釜無川は西北より東南に向かって巨摩郡を貫流し、御坂山系から発する芦川は東より西八代郡を横断し、三つの川がここに合流して富士川になる。この地点をこの地方では三川落合(さんせんおちあい)と呼んでおり、三川岸はこの付近に点在していた。

また、この道は国中と西河内との連絡路という意味ばかりでなく、信州つまり中部日本と表日本の交通路でもあった。

三川岸の中で鰍の地が他の黒沢、青柳川岸に比べて首位をしめたのは川岸開始が他の三つより最初であること、地形的に有利なこと、位置が最南端に属していることなどがあげられる。当時の船着き場はさほどの人工を加えたものではなく天然の地形を利用したに過ぎないと思われるので、船の着きやすいそして舟囲みの便利な地点が選ばれた。

約7百年前に日蓮上人が開いた身延山へも舟運が便利で、鰍沢は宿場町としても栄えました。明治期には生活物資の出入りはもとより、船を利用しての身延参詣の泊り客や東海道線を利用する客でたいへんにぎわいました。

◆ 富士川の舟運開始

そのはじめ山間の川とて急流もあれば岩石もあって船を通すことはできなかった。

慶長12年家康が将軍の時京都の土木家角倉了以に命じて富士川を開墾させた。

工事

川に頭を見せている岩は、人夫が水中に潜って縛り付け、ロクロ縄で岸にたぐり寄せる。

それでも動かない岩は、岩上で火をたいて熱しそこに冷水をぶつけて亀裂させ、砕きわる。

また、水中に沈んでおり危険なものは、その上に櫓を組み、頭上に先のとがった鉄棒を据え付ける。これを網で引き上げ一気に落下させ粉砕する方法をとった。

流れが悪いところは下記のようにした。

段差があって、滝になっているところは上部を削って平らにした。

浅瀬で、船が乗り上げてしまうようなところには、周囲に石を積み上げ川幅を狭め、水深を増した。

更に、大きな問題は下流部の洪水であった。

東海道と交差する扇状地に下流部はなっており流路はいつも変わってしまった。その不安定な流れを一本化するため当時もっとも流量が多かった水神森の西を本流と認めそこを削り土砂を排除し水神森から北にかけて蛇籠を積み上げて支流への流量を制御した。もちろん、これらのことで富士川の洪水を止めることはできようもないが、このような築堤の試みが後生に大きな意味を持つようになることは言うまでもない。

目的

この富士川開墾の目的は幕府直轄の米を江戸へ輸送するのに際して費用の多い陸路の運搬より安価な富士川を利用した方がよいというのが幕府における目的だったかもしれない。しかし、舟運の始まりから時間を経て行われた年貢回送から判断してこれが富士川開墾の目的とは言い難い。了以の富士川開墾は貨物運送による運賃収益を目的としたものであると資料からは予想される。

上り荷は塩荷が中心で「御廻塩」と呼ばれ、舟に積んだ塩や海産物を数日かけて鰍沢まで戻りました。

明治以降は産業の発展に伴い、下りは各種物産品、上りは砂糖や日用雑貨品が運ばれたといいます。

富士川を行き交った高瀬舟は、鰍沢から岩淵までの約72キロメートルを半日で下り、帰りは船に縄をつけて船頭たちが引っ張りながら富士川を4日から5日くらいかけて上ったそうです。ちなみに、岩淵から江戸浅草へは15日ほどかかったようです。

◆ 富士川船

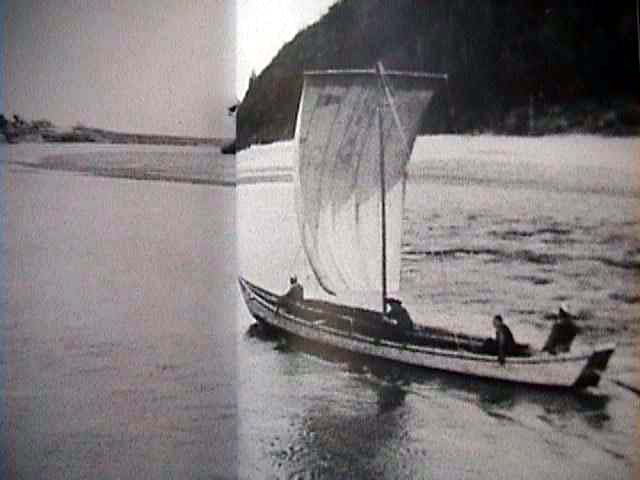

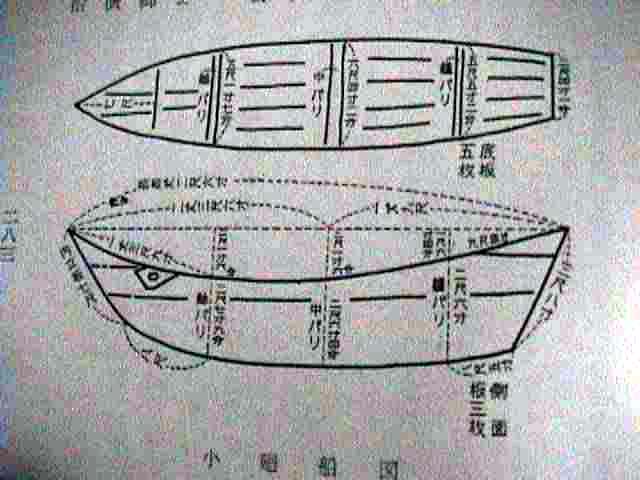

富士川に就航した船は底が平板で見た目が薄い。そのため笹船といわれ伝来からの呼称か「高瀬舟」といわれた。

このような薄く作られていた理由は、他の河川に比べ急流が多く危険な岩場が多い富士川では、堅牢な船だとかえって破損しやすいためである。

船体は長さ七間半(約13m)、幅は6尺(1.8m)、とあり帆は明治からは布であるが、それ以前はむしろであった。

下記のような構造を持っていた。

前バリ 中バリ 後バリの三つからなる。

前バリには、親方が乗り、中バリの左右に半乗りと小船頭、後バリにカマスしょいが持ち場を守り乗っていた。

材料はモミソで後には杉も用いられるようになった。モミソは縦にさけることがなく適していた。富士川の岩石の多い急流を下る船なので底板が一番大切であり一寸厚味の材料板をかすがいで止め削ったものにまた鋸を入れた。舟釘は二寸くらいの平らな特殊なもので鍛冶屋に特別に打たせこれで舟板を止めた。水の進入を防ぐために檜皮を二寸位のキハダをつめた。

乗船するのは、4人で船主、半乗り(船頭)、小船頭、カマスしょいという構成であった。親方は、竹竿を持って、岩をさけ船を操る。半乗りと、小船頭は櫂で水をかいたり、船尾で舵取り、カマスしょいは荷役作業という風に分担されていた。

船の寿命は短く、せいぜい4年もてばよいほうだった。

◆ 下りは六時間、帰りは四日間

了以によって通船が可能になった富士川は、その後明治期に至るまで、米、塩の輸送に重要な役割を果たすことになる。

このような内陸水運は我が国の交通史上の大きな転換期とされる近世当初と鉄道が敷設される明治中期との間で五街道を中心とした道路及び沿岸航路とともに物質輸送の主要な手段となった。

1732年に著された、「甲州噺」には「鰍沢村より駿河岩淵というところまで十八里のところ3時・4時程度」と記されており、舟帰りには四日ほどにて引き上げると記されている。

下りは船頭の竿一本で岩をさけながら一気に下るが、登りは船主につけた網を肩にかけ流れに沿って河原をさかのぼる。これを引き船という。

明治19年ごろから帆掛け船が出現し、船引きの重労働は軽減された。また、終演を迎える大正時代後期にはプロペラ船が導入されるなど工程も短縮された。

ところで、富士川舟運は三川岸を起点にしていたが、ここから更に上流に、笛吹川は石和宿、釜無川は韮崎宿までさかのぼる船があった。富士川の荷の中心は下りが米、登りが塩であり、富士川が塩の道と言われるのはこのためであった。また、下りの荷の中には、生糸、タバコ、木炭があり、国外に移出されていった。

1607 慶長12 角倉了以による改修工事。通船開始

1632 寛永9 御廻米の開始

1765 明和2 甲府・石和に続く、市川代官所設置

1875 明治8 富士川運輸会社設立

1889 明治22 東海道線開通

1903 明治36 中央線(甲府−八王子)開通 公益の要路としての価値を失う。

1915 大正4 富士身延鉄道(富士−芝川)開通

1920 大正9 富士身延鉄道(身延−富士)開通

1923 大正12 身延乗合自動車(鰍沢−身延)運行開始

富士川運輸会社解散

1928 昭和3 富士身延鉄道(鰍沢−身延)開通 前線開通により舟運は完全に任務を終える。