中巨摩郡技術サークル研究会

おこめを上手に焚く・・・現代はスイッチポンの時代となっている。

そこで実際にはどのような方法が行われているのか考える。

|

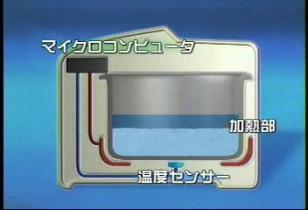

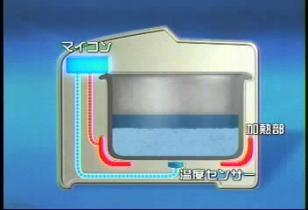

まず炊飯ジャーの仕組みを明確にする必要があるだろう。 大きな仕組みはみ3つ。 加熱部 センサー部 コンピュータ部 である。 |

|

炊飯器の温度情報は温度センサーからコンピュータに 伝えられる。 コンピュータが判断しているのはこの温度情報から 火加減を調節している。 |

|

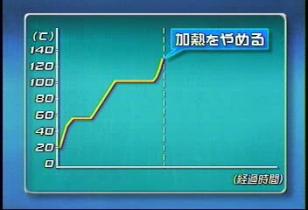

スイッチを入れると温度が50度になるまでコンピュータが 加熱部に指令をだす。 具体的にはリレーがONとなり加熱部に電気が流れる。 50度に一定となるように調節するのが前焚という。 |

|

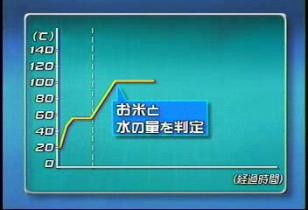

コンピュータは加熱部に一気に温度を上げるよう命令を だす。 100度付近のの温度が上がる速さからコンピュータは 米と水の量を判定する。 |

|

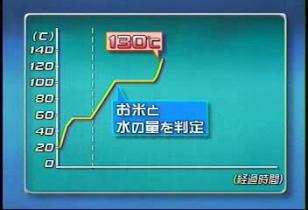

更に130になるまで一気に温度をあげる。 これが炊きあげである。 |

|

130度になったことをセンサーが感知すると コンピュータにその情報が伝えられ コンピュータは加熱部にいったん加熱を停止するよう 加熱部に命令をだす。 |

|

余分な水分をとばすために微妙に温度調節し ていく。 これが追い炊きと蒸らしである。 |

|

炊きあがった後は70度で保温する。 |

そこで中巨摩郡で考えたこれらの流れを実現する仕組みが下記のものである。

まず、コンピュータは学習の流れからRCXをつかっている。RCXに関連した制御学習は

http://www.eps4.comlink.ne.jp/~otyaotya/robosei.htmを参照していただきたい。

|

半導体リレーにはソリッドステート リレーを |

|

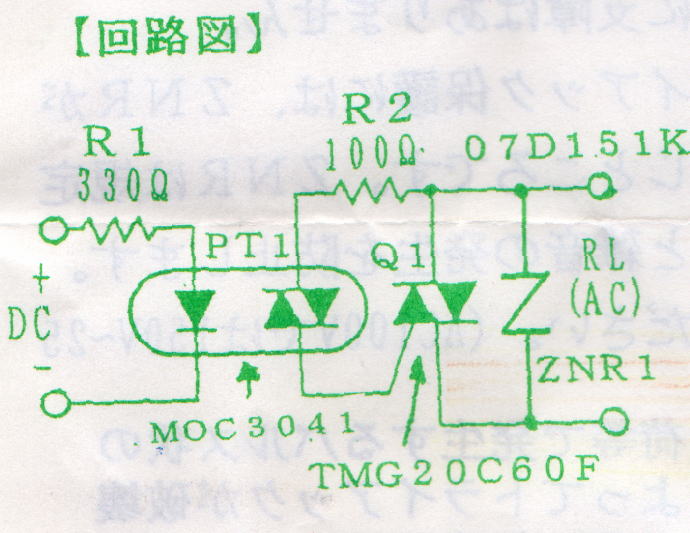

回路図です。 |

|

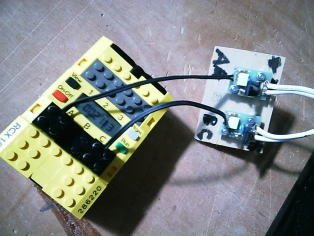

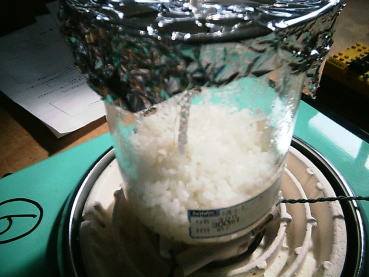

実際の接続例です。 |

|

|

お米の蒸らし、水ぬきがうまくいってませんが一応炊けています。自動で・・・ |

|