甲斐絹

■ 歴史

現在は甲州織でその伝統技術が生かされている。

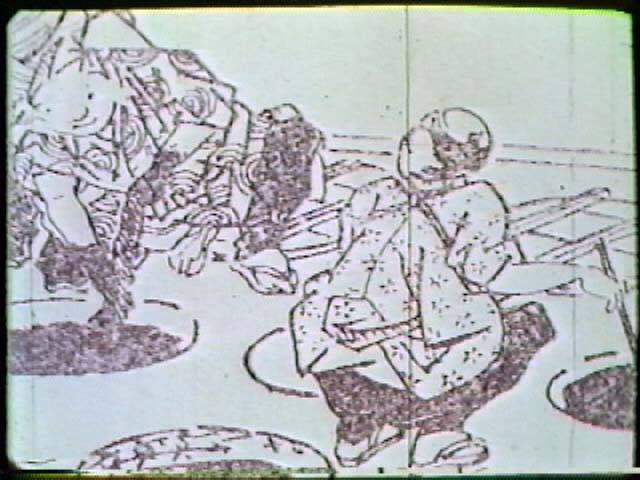

歴史は古く紀元前219年、秦の始皇帝の命を受けた除福という使者がこの富士吉田を訪れたことに始まるという。この使者は村人たちに養蚕の方法、織物の技術を教えた。さらに、江戸時代のはじめには代官の秋本但馬守(あきもとしさんだい)の殖産興業策に守られ生産、質量ともに著しく発展し元禄の江戸でもてはやされた。絹の使用が許されなかった庶民の間で裏地としての甲斐絹が密かなブームをよんだに違いない。

甲斐絹には無地、しま、かすり、絵甲斐絹があり、特に絵甲斐絹は機を織る前に縦糸に絵を描くという特徴があった。

■ 甲斐絹ができるまで

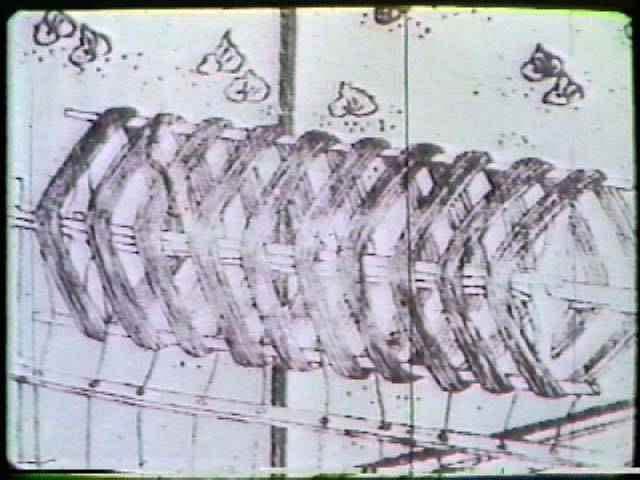

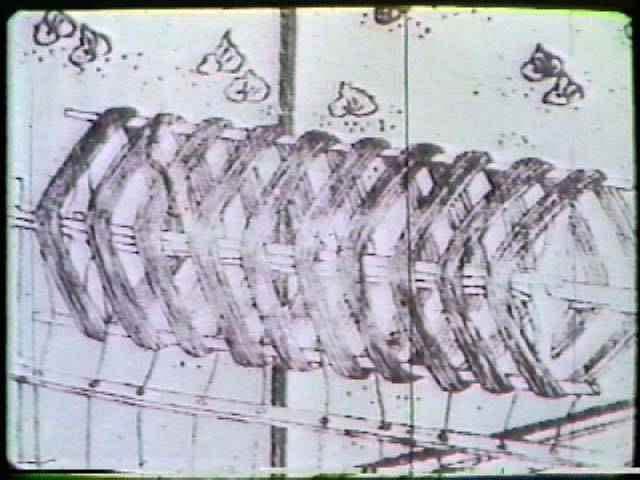

縦糸を必要な本数、長さにへわくで整える。糸がもとれないように、あやをとり糸道を作る。

へわくに巻かれた縦糸を鎖状に巻き取りへ玉を作る。へ玉は四反ぶ

んの縦糸となる。

糸の持つ膠(にかわ)を取り除くため縦糸と横糸は、練り石鹸と炭酸 ソーダを溶かした釜に入れ煮沸する。

この行程を経ることにより、生糸は柔らかさ光沢が増し絹糸(けん し)と呼ばれるようになる。

練り作業の後無地、しま、絣(かすり)を織る糸は染色工程にいくが、絵甲斐絹の糸は薄い染色が施されるだけでそのまま陰干しされる。

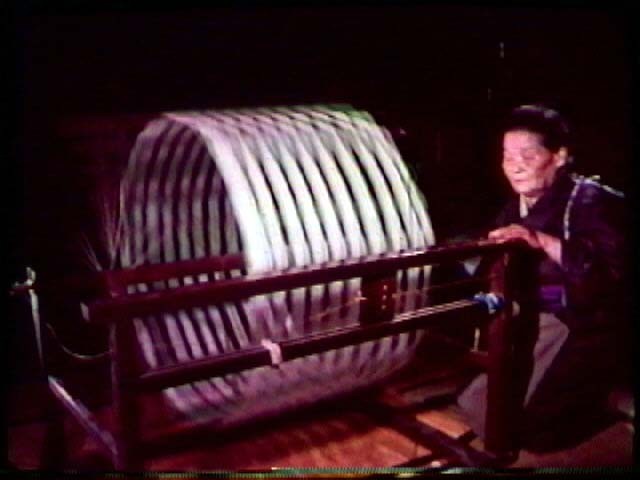

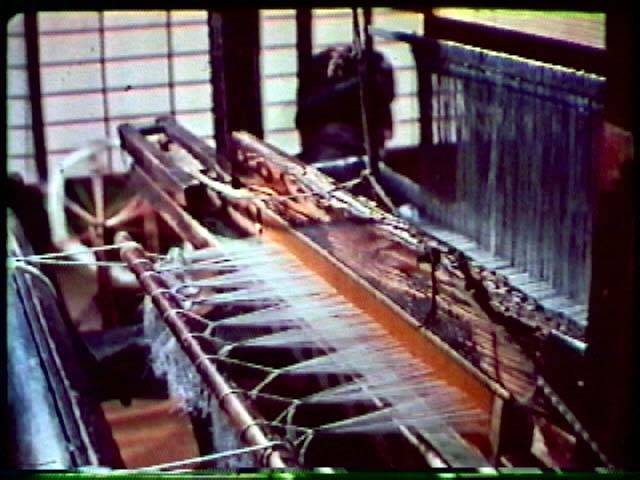

縦糸は糊付けされ一定の張りを与えながら所定の幅に整える幡巻き の作業にはいる。

郡内地方ではこの作業を濡れ巻きという。甲斐絹の糸はよりが少な いため糊が施されそれが乾かないうちにお巻きに巻き取っていくからである。

この作業が甲斐絹の風合いをかもし出すことになる。

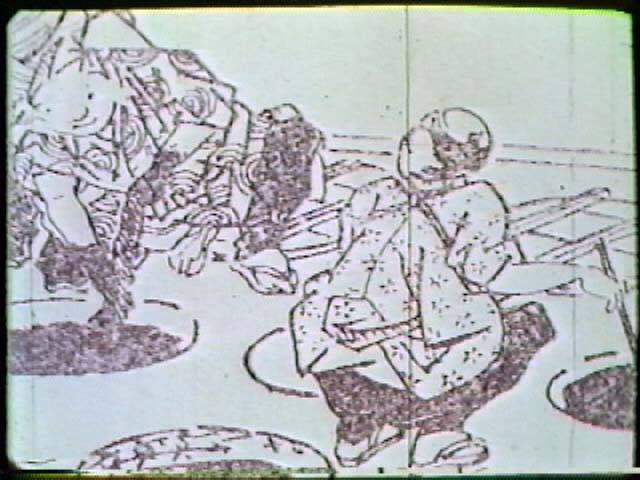

幡上げ作業。お巻きに巻き上げられた縦糸は 一本一本丹念にそうこうを通される。

そうこうから続いておさへ通されていく。

様々な行程を経た縦糸は手幡に取り付けられこれで旗上げが終わる。

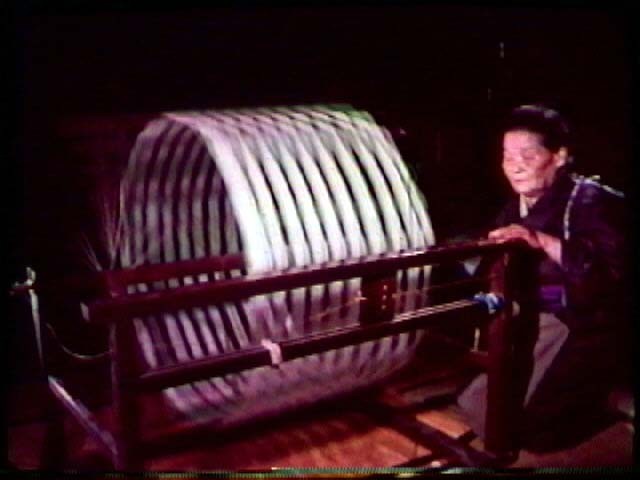

横糸は紬ぜんまいで、くだに巻かれる。

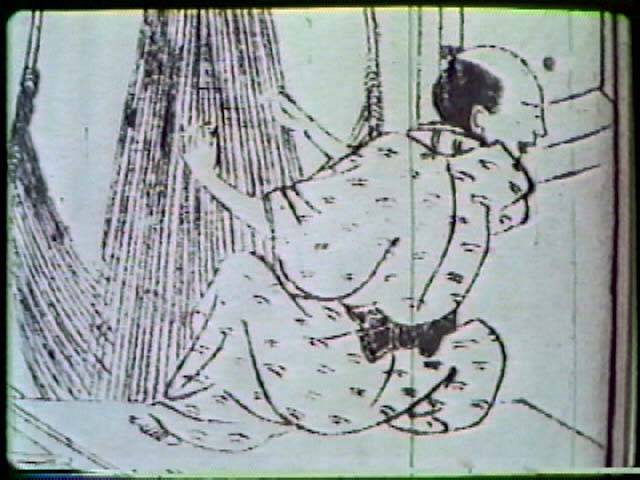

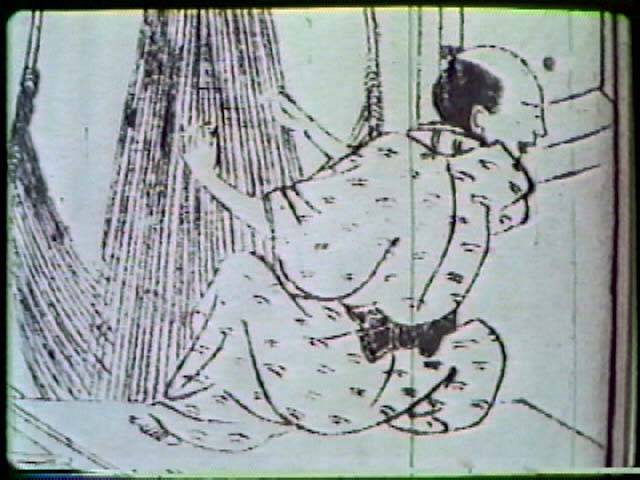

絵甲斐絹はさらに手幡の上で縦糸に絵を施す。

型紙の上からボタン刷毛で丁寧に顔料を刷り込む。

刷り込まれた絵柄は、花鳥風月がおもであった。

甲斐絹の誕生

これらの資料は北富士工業センターの図書館にあったものである。ロッカーの奥に数本の残さていたビデオと資料は、正直なかなか人目に触れる状態にはなっておらず埋もれていた。

今回、ほこりをかぶったビデオから上記の写真を焼き直したが、このようなデジタルでの遺産の再編成は非常に価値のある行為のように思える。今回の甲斐絹はまだデータが残されている方であるが、正確なデータも残さずに埋もれてしまう技術も数多くあるように思う。できればこの一年で山梨の産業遺跡といわれるものの掘り起こしをおこない、自分なりにまとめてみたいと思った。

今回北富士工業センターを訪問して現在の撚糸機と織り機の取材もさせてもらった。

得られた、資料は下記のようなものである。

写真(jpgの画像データ) 150点

各種実験器具 手織り機

撚糸機

各種機械 コンピュータ制御

現在の近代的な織り機

AVI画像データ 34M、43Mの2ファイルに10分ほどの映像を収録(cdで閲覧配布可能)

mpg画像データ 45Mのファイルに上記の映像2ファイルを収納。(cdで閲覧配布可能)

リアルオーディオ専用データ 1Mに上記10分ほどの映像を収納。インターネットでも閲覧可能。

文書資料データ

資料はすべてCDロムに収納しコンピュータに標準に備わっているブラウザで簡単に閲覧できるようにした。CD参照。

CDはMPG形式で画像を保存すれば画質にもよるが1時間近くのデータが入る。静止画なら数千枚単位で収納できる。一度製作してしまえば15分ほどで同様のCDを複製することもできる。また、動画の部分にリアルビデオの技術を応用すれば実際にホームページとして広く公開することも可能であろう。

絵甲斐絹はさらに手幡の上で縦糸に絵を施す。

絵甲斐絹はさらに手幡の上で縦糸に絵を施す。