甲州ワインの宝物

◆ 行者伝説

養老二年、名僧行基は甲斐の国にきました。そして日川のほとりで結跏跌座し、満願の日ブドウを手にした薬師如来が夢になって現れました。

そこで行基はその薬師のお姿を刻んで祭ったのが大善寺であり、仏教典の覚禅鈔に「その金色にして瑟相をなすなり、左手に宝印をとり、右手に葡萄を取る。葡萄は諸病を治す法薬なり」とあります。また薬園を作り、葡萄園を植え法薬として葡萄をこの地に広め今日の隆盛に導きました。

◆ 雨宮勘解由伝説

鎌倉時代の文治2年勝沼町上岩崎の平という山の中で石尊祭りに村人が集まったところ雨宮勘解由という人が山葡萄の変性種を発見した。これを大事に育て建久元年30あまりの葡萄が実りました。建久8年には源頼朝に葡萄を3籠献上、子孫雨宮織部正は領主武田信玄へ葡萄を献上し太刀を賜った。

◆ 明治時代の葡萄醸造

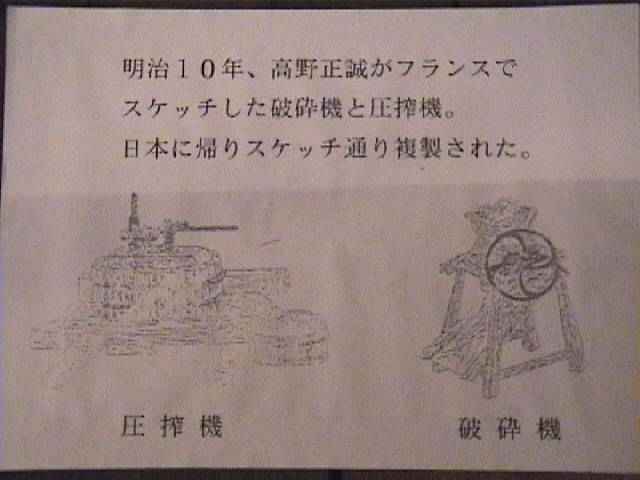

明治12年フランスから帰った高野・土屋両氏により醸造が始められた。当初はスムーズに進んだ葡萄酒醸造も醸造や貯蔵に欠陥があり変味酒を出してしまった。そのため日本初の葡萄酒会社も明治19年解散してしまった。その後宮崎光太郎は醸造用の樽、圧搾機、破砕機などの改良に努め甲州産葡萄店大黒印葡萄酒を世に出しました。

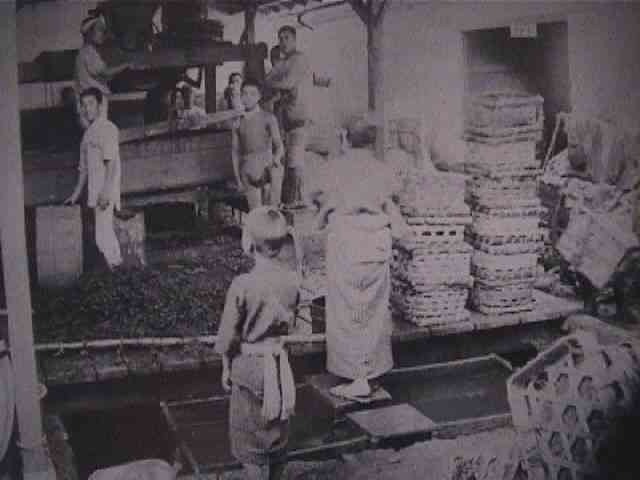

| 搬入作業 |

|

|

|

|

|

| ブドウ酒を造るにはまず醸造所に、農家で造ったブドウが運ばれてきます。 明治時代はすべて白ワインは甲州種で、天秤棒でブドウ籠三つを振り分けにして担いできます |

醸造所入り口にで目方を量りました。 上記の道具はちぎといい、一貫目以上の重いものの目方を量りました。 |

赤ワインはアジロン・ダッタという種類でした。遠隔地からは大八車で運搬しました。 | |||

| 破砕作業 |  |

|

|

|

|

| 看貫(かんかん)をへて伝票が切られたブドウ荷は、醸造工場にて最初の破砕作業が行われる。 破砕器に入れたブドウの房から粒を落とし、房の部分を取り除く作業を破砕作業という。にこのローラーに挟まれて、ブドウの果が破砕されます。当時は手動であり電動ではなかったので大変な重労働だったといわれています。 |

破砕器の設計図です。 | ||||

| 圧搾作業 |  |

|

|

||

| 破砕された果は今度は圧搾機にかけられ、果皮と果汁に分けられます。破砕器も圧搾機もフランス・ドイツの本場の器具を輸入しました。この作業も重労働で2人ないし4人取り付いて圧搾のハンドルを廻します。絞った果実は直ちに発行の樽のほうにまわされ発酵を促し次に熟成の貯蔵樽に移します。 | |||||