|

|

|

|

|

|

|||

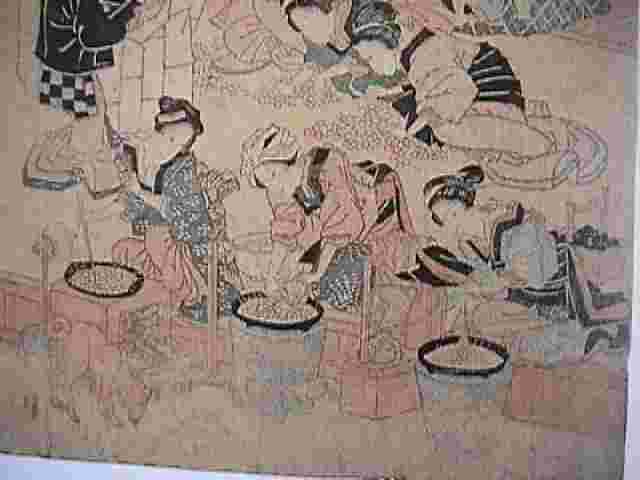

| 伊東氏の論文より | 桜斎房種画 かがや版 元治元年 (1864) |

高崎周渓画(推定)西村版 文政11.12年 |

||||||

|

|

|

|

|

||||

| 高崎周渓画(推定)西村版 文政11.12年 |

五雲亭貞秀画 川口版 文化13−天保13年 |

山梨県中道民芸博物館 蔵 | 大石紬伝統工芸館 撮影 | |||||

| 奥州流の繰糸方法 | 丹波、丹後、但馬、などにみられる中国地方の繰糸方法 | 奥州流の繰糸方 その2 18世紀後半 | 座繰り機 | 大石 座繰り製糸 | ||||

| 竹製の円柱の中心を軸で貫き、これを枠で固定したものであり、手で円筒を回転させながら、均一に繭糸が円筒に巻きつけられるように、もう片方の手で、これを左右に動かしながら(綾ふり)糸を撚り合わせる。 | 丹波、丹後、但馬、などにみられる中国地方の繰糸方法で、 6寸(約18cm)四方の枠をハンドル付きの軸で貫き、逆の軸端は回転できるように支持しておく。そうしてハンドルを廻しながら繭糸を巻きつける。 | ベルト車が使用されおり、ハンドルを一回転させれば上の糸枠は数回転するようになっているため、効率はかなり上がったとみられるが、糸のつなぎや綾ふりの必要があった。 | この綾ふりを不要にした糸繰装置が座繰器である。この座繰器は、繭糸を集める集緒器や綾ふり装置を備えており、繰枠に対して均一に糸を巻きつけることができる。また、糸つなぎも片方の手が自由になるため作業を中断する必要はないが、撚りをかけるため糸繰りを中断しなければならなかった。しかも、常に撚りをかけていないため、糸の形状は扁平になり糸質もあまりよくなかった。しかし、この座繰りは外国技術の導入後に器械製糸が普及しても、機構的な変化もなく、改良座繰として明治期を通じて存続している。 | 現在調査中 | ||||