大石文化伝承館より

大石紬(おおいしつむぎ)

大石文化伝承館より

■ 在来製糸技術 について(出典 伊藤大輔 江戸明治期の機械技術と技術教育に関する研究 平成9年度 修士論文)

製糸とは、蚕の繭から糸を解きほぐして、それを撚り合わせ生糸をつくる工程のことであるが、作業の概略は次の通りである。

(1)糸繰りが容易になるよう原料繭を煮込んで糸を解きほぐす。

(2)煮た繭から糸口を挽き出して、繰枠に巻きつける。

|

|

| 図1.再繰(巻きなおし)の図 |

|

|

|

| 図2. 束装(糸を束にする)の図 | |

(3) (2)の繰枠からさらに大型の枠に巻きなおす。(図1)

(4) 枠から取外し糸を束にして生糸が完成する。(図2)

繰糸や大型の枠に巻き直しをする方法は、かなり地域性があったようで、『養蚕秘録』にも、繰糸方法が紹介されている。(略)

◆ 大石紬の特徴(河口湖町)

手作業により座繰り製糸された糸は、糸ぼかし等の数々の行程を経て実際の織り糸になる。

これらの行程により大石紬が真綿から手紡糸した織物以上の艶を出し、しなやかさを持つふんわりとした布地に仕上がる。

◆ 大石紬作業行程

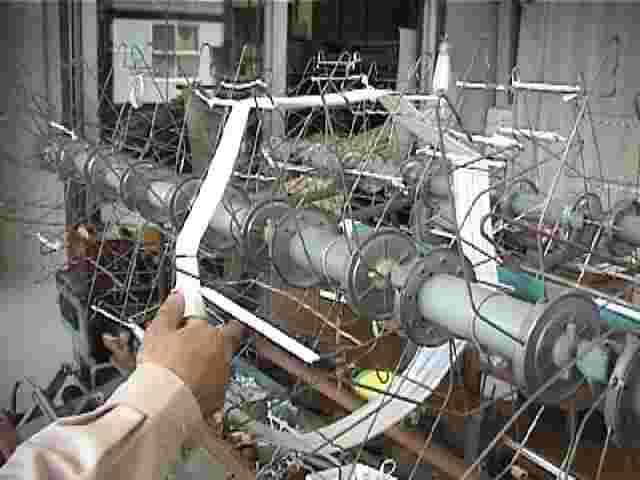

座繰糸と引き

糸を取り出す繭の選定から始まり、適温で煮繭し繭の中で膠(こう)しつ(セリシン・・蚕から吐糸されたぱかりの繭糸はフィブロインおよびセリシンという2種類のタンパク質からできている)を取り除くための重要な工程である。温度管理が繭ごとに違うため長い経験を要します。

尚、煮上がった繭を適温に保ちながら、うつ木の小枝又はすすきの穂等の逆目だったもので湯鍋をなでながら繭の口糸をとり出し手引きし、経糸(俗に言う横糸)は中繭(なかまゆ:形の整った正常な繭)から、経糸(俗に言う縦糸)は玉繭(たままゆ:1個の繭を2匹以上の蚕で作る繭

)から、糸引きしますが、特に経糸に使用する玉繭は二匹の蚕が作った繭ですから糸引きが大変で昔ながらの長い経験と勘だけの微妙な作業です。

糸ほかし

こうして座繰りによって引き出された糸に撚りをかけ、再度セリシン及び絹糸以外の不純物を取り除く精錬作業(大きな鍋で5時間〜7時間糸を焦がさぬように手を加え加熱しながら精錬する)をします。

次に、用途に合わせ適色に着色し十分に乾燥させてから糊付けする。

この糊付けした糸を糸ほかしする。糸ほかしとは何度となく糸をほかしては位置を変え、指先にて精整しては精整することである。

この糸ほかしの作業により大石紬が真綿から手紡糸した紬織物以上につやを出し、尚かつしなやかさを出しふんわりした布地に仕上がるのである。

これらの作業も長い経験と勘だけを頼る重要な作業です。

| 緯糸の流れ | 選繭 | 煮繭 | 座繰製糸 |

撚糸 | 精錬 | 糸ほかし | 染色 | 糊付け | 糸ほかし | 管巻 | 機織りVTR | 機織り写真 | ||||||

| 経糸の流れ | はたさき乾燥 | 枠あげ | 製経 | しまわり | 巻き取り | 掛糸通し | 筬ぬき | |||||||||||